草书课堂|学好草书的门径,在这里!

来源:陈海良书画艺术 时间:2018-08-08

草书有章草、今草之分,今草有大草和小草之别,大草的进一步延伸就是狂草,今人很少有染指狂草的,因为人不狂,又不会喝酒(唐代草圣皆狂饮),会喝酒的狂人又不会写字,这需要社会的洗礼和巧遇以及自身的修炼才会形成这种“怪胎”,太难了!

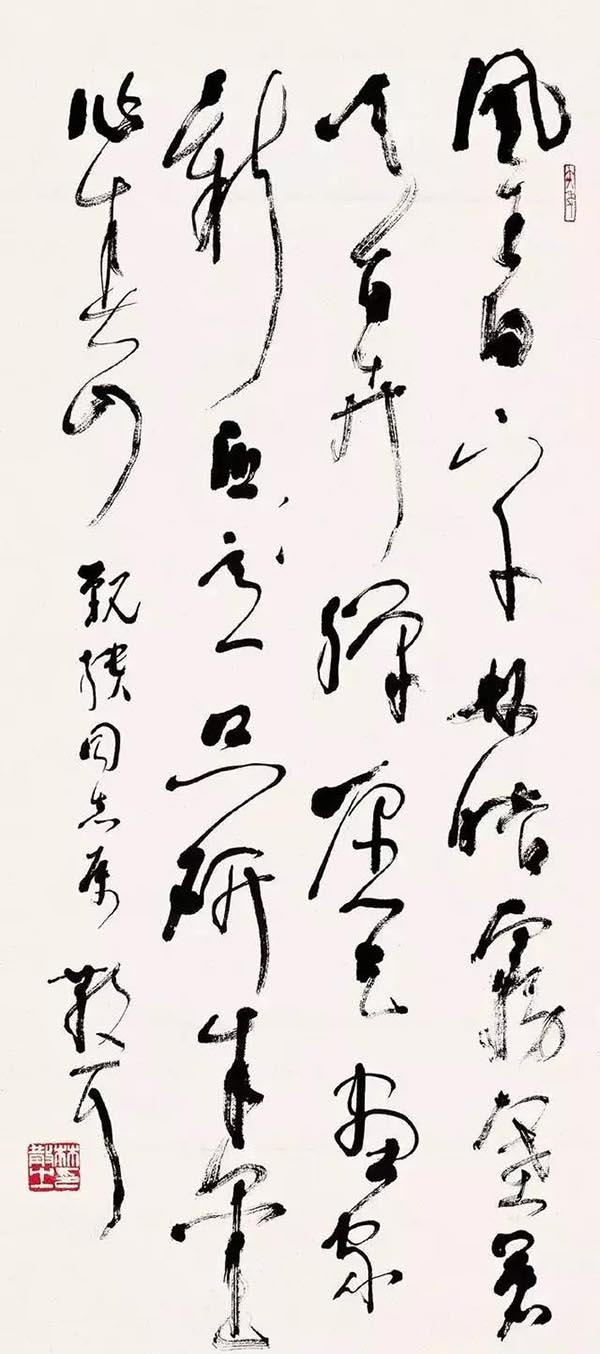

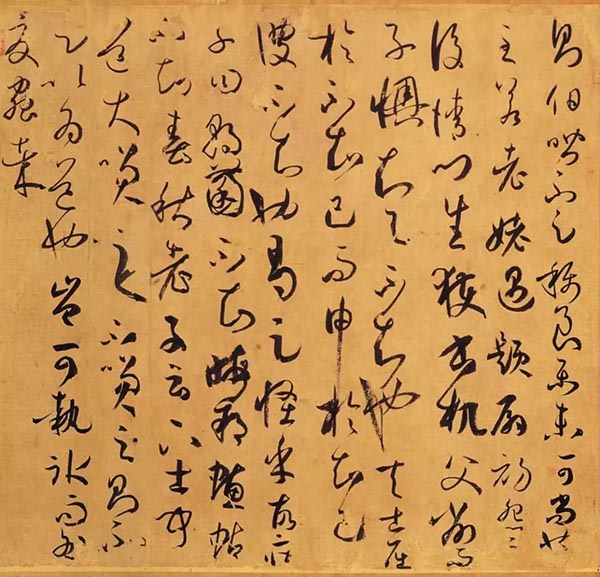

林散之草书

林散之是当代“草圣”,但他的字不狂,笔法是狂了,但精神状态还不狂。所以,讲草书的学习一般以小草为主,小草还是有一定的操作余地的,至于大草书,自己还没有搞清楚,怎么能作为“范式”去为“人师”?犹如吃“螃蟹”,自己才吃了个“小脚”,就去给人大谈它的美味是不能令人信服的!

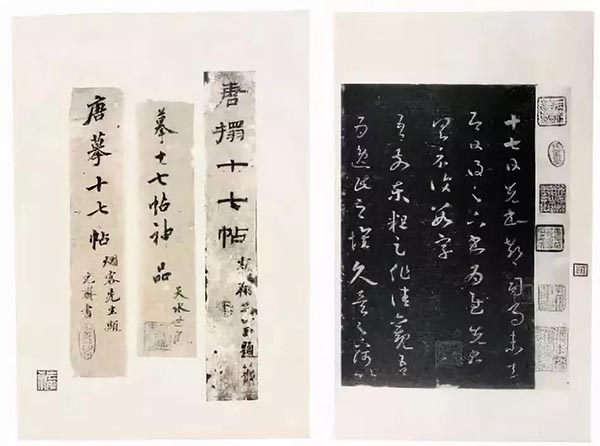

学习草书总要找个“模本”,也就是我们平时所说的学草首先要“识草”,然后了解它的基本笔法。作为识草和学习的“模本”有《十七帖》、《书谱》、怀素草书《千字文》等,其他不足为观。

《十七帖》局部

《十七帖》是刻本,徒见字形的结构,难见笔法的流美与精妙;怀素《千字文》初看似乎与“二王”的血脉有所“游离”,初学者很难掌控。只有《书谱》的形神妙得“二王”的正脉,且如谦谦君子,尽管行为举止风流潇洒,但又无不合乎礼仪,既“穷变态于毫端”,又“合情调于纸上”(《书谱》),全卷三百多行,洋洋数千文字,突立古今,“违而不犯,和而不同,乍显乍晦,若行若藏”(《书谱》),可谓理性与神采兼擅,用《诗大序》中的一句话“法乎情,止乎礼”来形容《书谱》是最恰当不过了!

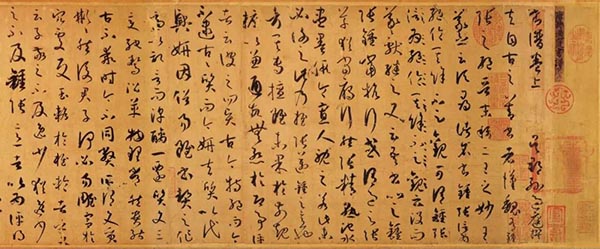

《书谱》局部

《书谱》的特点是综合了“二王”的用笔方法,有人讲是吸收了《十七帖》的笔意是不全对的。在笔法上,起笔、收笔、转换等纯为“二王”一系,且方圆并用,处理精妙、准确,用米南宫的话讲,“凡唐草得二王法,无出其右”(《书史》),“似从右军大令换骨来”(《书林藻鉴》冯梦桢云)。《宣和书谱》中也说:“作草书咄咄逼羲献。尤妙于用笔,俊拔刚断,出于天材,非功用积习所至。善临模,往往真赝不能辨。”

这充分说明他对“二王”的追摹。不仅如此,他的用笔速度、点画的外形等也全系“二王”,不过是在我们欣赏《书谱》时,觉得其用笔的速度要稍快于“二王”。我们不能见到“二王”的真迹,但是孙氏肯定是有机会见到墨迹的,“羲之为会稽,献之为吴兴,故三吴之近地,偏多遗迹也”(虞龢《论书表》),羲献所处年代到唐才三百多年,这是毋庸置疑的。因此,孙氏在对“二王”的笔法与作品气息的领悟及表现上是令人信服的。

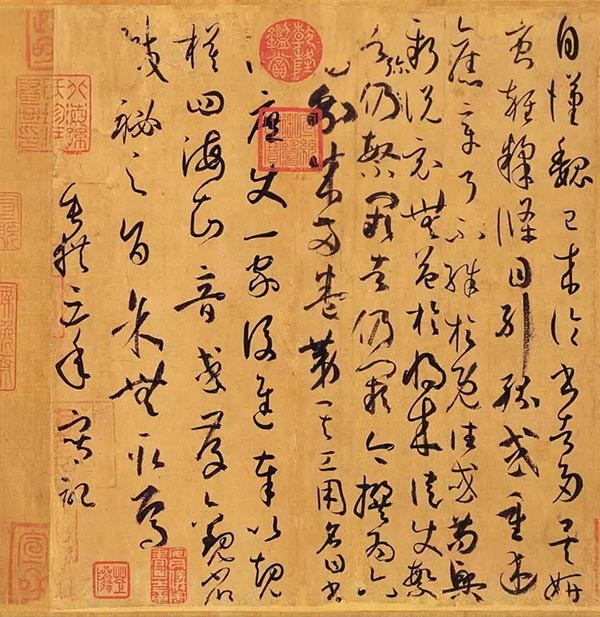

《书谱》局部

唐代,士人阶层不断成熟,并以机构化的形式表现出来。一方面,科举的确立,庶族寒士可以进入上流阶层,因此,“士人阶层作为全社会的整合力量完全成熟起来,这就使得士人的行为方式、思维模式渐趋标准化”(张法《中国美学史》)。

标准化的结果是对“礼”的强调,对“法”的高扬,故有人讲“唐人尚法”。另一方面,科举以“诗赋为主”,表情达意性又成为士人们的精神追求,在参与国家管理时的灵性、创造性和变通能力方面充分显示了士人们的总体素养。唐代的开放性、强盛的国度等方面又孕育了唐代狂放、开张的艺术特色,这里暂时不展开讲。所以,唐代的艺术特色既有重法的一面,又有表情的一面。

《书谱》局部

如唐代的楷书,使得楷书的法则达到了一个后世无法超越的高度,而对情感的表达,甚至宣泄,又构成了唐代艺术的另一方面,如狂草,张旭和怀素成为书法史上不可逾越的高峰。而孙过庭是生长在这样的文化背景下的,他的《书谱》可以说是法与情的糅合,八法兼擅,情性备至。

所以,学习孙过庭《书谱》的“要害”是得其笔法,而后悟其情性。

【连载待续】