海良说丨“法”的浪漫化之历史演绎

来源:艺盘新视界 时间:2020-01-09

魏晋时期,社会动荡,门阀争斗,士人祸福不定,从而导致了魏晋玄学的兴起(当然还有其它原因)。人们把佛学的“空”,与玄学的“无”一起强化着宇宙的虚灵,在品藻人物、品评艺术中尤为重视神气、神采。故有“书之妙道,神采为上,形质次之”(王僧虔《笔意赞》)的评说,更有“肥瘦相和,骨力相称…棱棱凛凛,常有生气”(萧衍《答陶隐居论书》)的“生气”、“骨力”、“肌肤”等强调的和谐组合。

“法”的微妙、精致或者高深,不是艺术表达的本身,作者的灵性、才气、修养或者说是艺术境界等一般隐藏在非常含蓄的气度之中,从而体现出作品的韵味来,也就是说“法”不过是作为一个通向艺术殿堂的阶梯。因此魏晋时期的法是隐晦的,那种合乎礼仪的君子风范、风骨,才是他们想表达的内容,并且通过自己人格的独立性来体现,魏晋时期尽管礼崩乐坏,但去古未远,合乎礼仪是一种起码的标准,由此来全面关照自己人格独立的士人风标,所谓“文质彬彬,然后君子”(《论语》)。所以,后世文人对魏晋时期的士人风范是极其仰慕的,无论是夸大风范所具有的神采,还是对形而下的“法”的强调,都是仰慕魏晋风骨的一种表达。

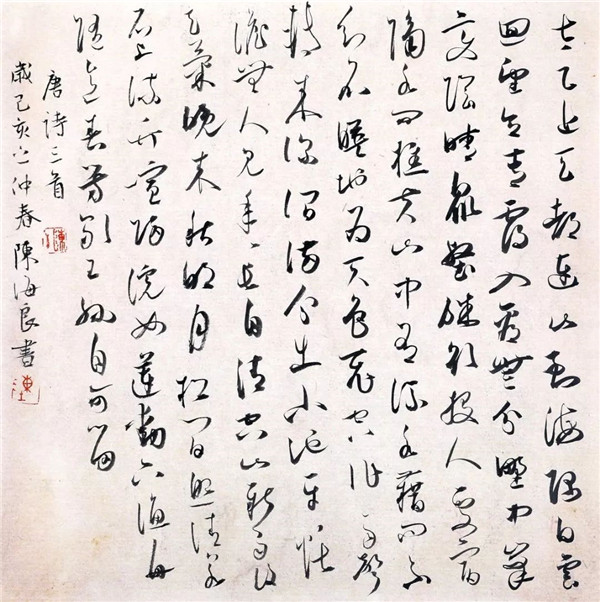

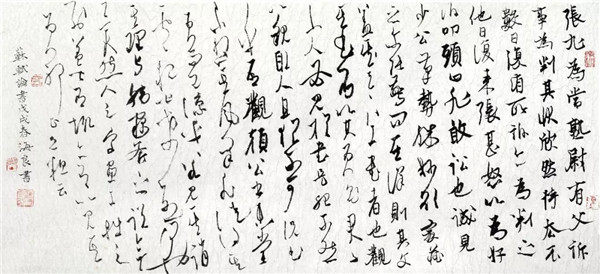

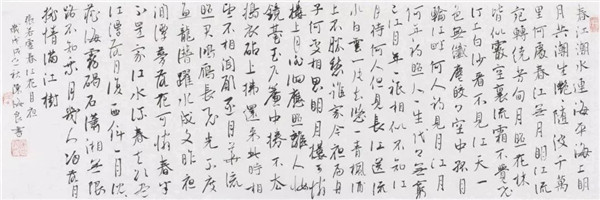

唐代是个开放的国度。所以,唐代有着后世所难以达到的浪漫高度与开阔胸襟。同时,由于科举的兴起,士人阶层的成熟,从而引起对“法”的崇尚,故有“唐人尚法”一说。这是代表盛唐精神的两个方面。李诗、吴画、张旭草书代表“形神如空”、“吞吐大荒”的自由精神,“颠书”的自由与法度已经化为宇宙,这种狂放的精神已经远远超出了张芝、二王的草书境界。把王羲之时代的风流神采达到宏大宇宙的浪漫色彩,实际上是“二王”的法度在张旭那里已经得到了极度的夸张,他体现了一种精神,通过法度的微妙外露,使得书法艺术的自由境界第一次得到了极度的张扬。“唐人尚法”的背后是唐人对法的重视,从而凸现了法的外在状态,通过这种外在的法来达到一种教化的功能,使得读书人必须依照一种规范与礼仪的形式来为人处世。对法的研究主要有欧阳询《三十六法》,李世民的《笔法诀》,孙过庭的《书谱》,颜真卿的《述张长史笔法记》等。其中孙过庭有代表性,他既有理性的对法的强调,同时又有非常情性的一面,这在《书谱》中可见一斑,即既有对法的精准的把握,同时又因情性所致,使得法从含蓄走向了外露。

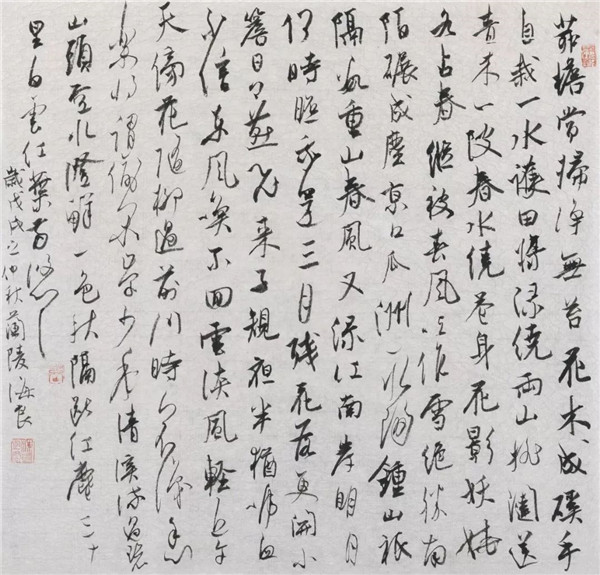

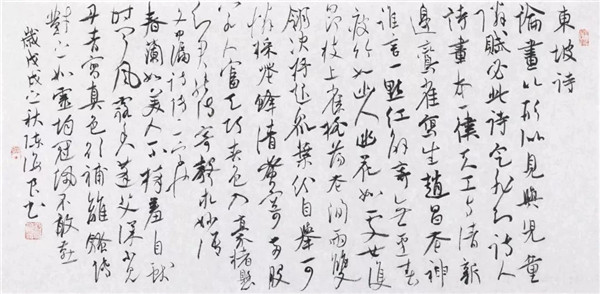

宋代的文人的雅事都是在“玩”的状态下进行的。“有园数亩,稍植花竹,日涉成趣。性不喜奢靡,居处服用率简朴,然颇喜古图器玩,环列左右,前辈诸公遗墨,尤所珍爱,时时展对,想见其人。”(袁燮《先公行状》),故“学士大夫雅多好之”,“士人们在庭院中玩赏,集置石、叠山、理水、莳花和诗、词、书、画、琴、茶、古董为一体,同时就影响了对艺术的态度,也成了表达高雅胸襟的一种赏玩”(张法《中国美学史》)。他们的审美理念一方面体现在对“韵”的追求,而这种“韵”将凌驾于唐人之上,强调“高风绝尘”的“韵”与俗对立起来;另一方面,又从王羲之的“高风绝尘”走向了“平淡”的境界,即“雅”的内涵,这也即宋人崇尚的“雅韵”概念。

因此在书法上,对法的理解较唐而言是反对唐人“尚法”的,他们想超越唐人的对韵的追求,所以强调了对“意”的追崇。从而宋人一方面没有像唐人那样对法的强调,另一方面,也因宋人在“意”的追求中暴露了对法的“疏忽”,宋人的法是为了“意”,但又达不到魏晋的高度,法也就在“尚意”的书风中,更进一步再次外露,无论米南宫的“宝晋斋”如何尚古,与唐人来比,总是差了好多。于是有了“一扫二王恶札”的“放言”和“我书意造本无法”的得意与忘形。所以,元人对魏晋书风的回归、对法的强调又似乎很有道理。

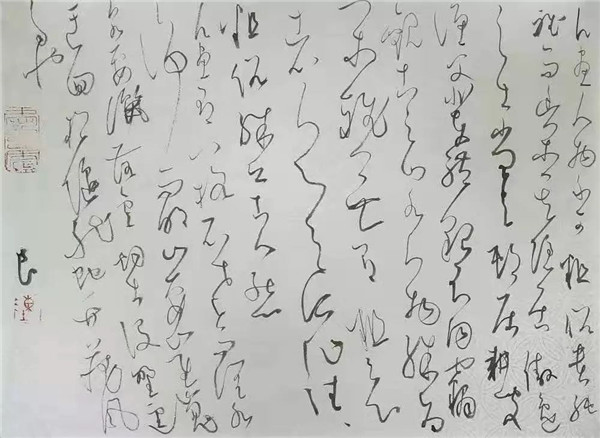

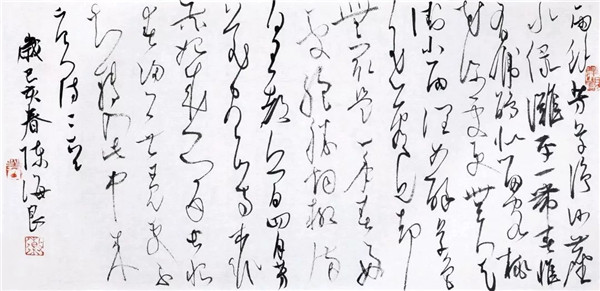

明清是真正意义上的对“法”实施了“破坏”,全方位地使得“法”的外在形、势的变异被凸现出来。书法到了明清之际,其表现的外在形式更为丰富,其中最让人惊奇的是充满了浪漫主义的笔调,出现了徐渭、王铎、傅山、张瑞图、黄道周、倪元璐等浪漫书风的代表。这一时期的传统文化思想始终主导着艺术的流变。

宋元以来,程朱理学的发展使得道德的本体论把“天理”与“人欲”经纬分明起来,而随着明代中期以来商品经济的发展,都市市民社会的进一步繁荣,使得心、性、情的分裂和斗争渐显尖锐。李贽的“童心”说,把理学的一套撞得粉碎,强调人的真心、私心和俗心,理学的一套是公共场合的面具,他把“绝假纯真”的真心提高到归于自然本性的高度,于是至情与本色在文艺中大方光彩,尤其是书法。如徐渭“人生堕地,便为情使”(《选古今南北剧序》),还有汤显祖的“志也者,情也”(《董解元西厢题词》)。从《诗大序》“情动于衷而形于言”始,对情的宣扬从来没有象明清时期这样高扬,而情正是对理的反抗,对法的解释,导致了徐渭对俗而真的本色的追慕。因此,在童心、至情、本色的理念下,产生了晚明思潮的一种狂态。

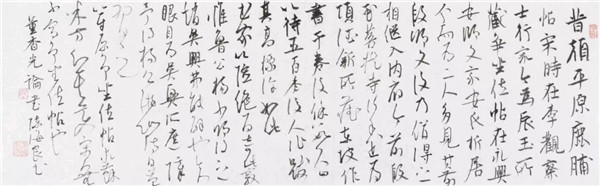

所以,书法的表现、达情是艺术的本色,本来有法,但要完全摆脱对它的制约。因此,有些理论家把明清书法的基调为“尚情”是不无道理的。于是,徐渭有“八法之散圣,字林之侠客”(袁宏道《中郎集》)的赞誉,二王的“法”在他这里被“肢解”,被“破坏”,代表传统的“八法”在徐渭那里被弄得七零八落,散乱一地,“乱石铺街”成为时尚,他不需要“法”的面具,他只要真心、至情,坚持自己的个性主张,不畏任何强大的压力,哪怕是与社会做对,这也真如李贽所言“宁使见者闻着切齿咬牙,欲杀欲割,而终不忍藏之名山,投之水火”(《杂说》)。因此,晚于徐渭的董其昌才有对赵文敏书法的追摹成为理由,想超越他,想再次对“法”进行溯源,但毕竟江河日下,董书的尚“淡”,使得“帖学”走向了末流。不仅这样,晚于董其昌的王铎更是表现出对“二王”的决裂。一向以“适心合眼”、“尽善尽美”的魏晋典范,再他这里成了“幽险狰狞,面如贝皮,眉如紫棱,口中喷火,身上缠蛇,力如金刚,声如彪虎,长刀大剑,劈山超海,飞沙走石,天旋地转……”这种审美完全是鬼怪神妖了,还谈什么“文质彬彬”。

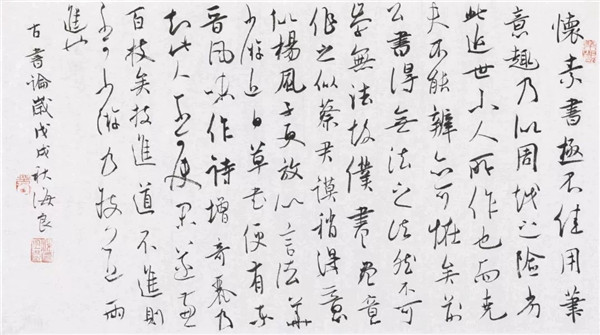

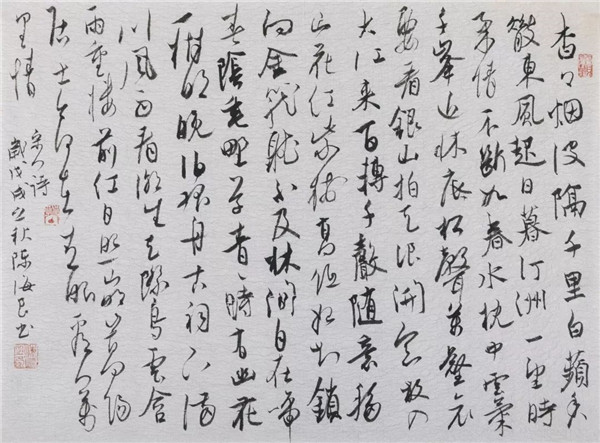

至此,后人对二王只能是望洋兴叹。这为“碑学”的兴起创造了条件。人们想从另一途径来改造和发展书法,出现了康有为、于右任等碑派大家。但是,碑派书家的笔法粗燥,相对简单,丰富性不够,从未有人能写碑派大草、连绵草、狂草。尽管我们要以发展的眼光来看问题,但其实碑派是不可能完成这一使命的。所以,尽管碑书笔力雄强,纠正了董书的靡弱、“二为”的流媚,但由“二王”形成的一套帖学的“编码程序”因碑学的兴起而与今人形成了“断档”,“法”也从浪漫化走到了真正破坏的边缘,走到了历史的尽头。

在近代“帖学”系统中尽管有沈尹默、白蕉等帖派中坚的身体力行,但“文革”的再次浩劫,使得今人只能有追摹和向往的念想了。今天在展览上可以看到的人们对“二王”的摹古或者是“集字”作品无不是对“二王”的尊崇与对“法”的强调,以及自书协成立以来所刮的“信札风”、“王铎风”的清醒认识和反思,想重新解码“二王”。由此,引起对书法发展中“法”的作用、以及对正统“法”的探索。今天的年轻一代对“二王”的穷究就是一个有效的尝试,因为,艺术的发展,总是呈螺旋式的迂回发展样式,这恐怕正是由书坛的一股股“风”作为基础,才有了今天对“二王”追摹的可能。

但是,“摹古”与“集字”是否就是艺术的本身?是否才是真正的把握了“二王”?既然不是艺术的本质,为何“一窝蜂”地描摹“二王”呢?看来杜威的“新实用主义”正在经济的狂潮下使得书法也功利起来,有永远的“风”下去的嫌疑。但清醒的作者是不会迷茫的,因为“法”不仅仅存在于二王书法中,只有对古往今来的“法”的浪漫化以及浪漫化过程中所体现的历史、文化等背景有一个充分的了解,才能把握书法自身发展的规律,才能在时代的要求下,既有古法的应用,又有时代气息的“法”,这种有效、和谐的组合之法,才是真正做到了“古不乖时,今不同弊”。