海良说|一个视觉狂欢的时代

来源:陈海良书画艺术 时间:2018-12-11

迷茫、自觉与书法传统的重建

——对“现状与理想”学术批评展的几点想法

【连载上期】

审美自觉与传统重建

由于书写群体的改变,书写表达的方式不同,以及作者知识结构的变异,书法的现状已发生质变。如果我们还是站在传统的角度来看待新问题显然有所不妥,认为书法只能表达一些古典情愫的眼光是狭隘的。王羲之也有“适我无非新”的狂言,对“新体”的诘难也并没阻碍他走向书写的神坛。我们只能面对当下,从创作心态、动机等多方面着手,尤其是对本次展览的学术评估,在不断走向审美自觉的展示中探求成功的范式,通过技的深究、法的重铸,才能把以展览为主导的创作,纳入到书法传统的重建中来;而分析利弊,又是当今书法能朝着趣味化、形式化等专业化方向迈进,同时也是较好表达作者内心的保证。如此,坚持传统,合理创新,才能最终完成书法的现代转型。

一、展厅生态的创作反思

每个时代都会碰到不同的艺术问题,如生活方式、社会制度、审美取向等,特有的文化背景决定了与之相适应的艺术样式。书法的今天,主要是合理把握展厅的现代感与书法传统之间的问题。

当代书法的发展是通过展厅的书写表达,以传统的艺术样式不断回击这种西式(展厅)文化的挑战而逐渐趋向成熟的。书法的传统样式一直没有形成相对应的西方模式,基本保持着固有的样式存续着,所以书法的现代转型一直纠结着我们的心绪,是原发还是继生,是内源性还是外源性…显然,当代书家应以文化自觉应对生态变化,重建当代书法与传统的关系,而展厅是最为集中的试验场。

展厅是书法发展的机遇,但更多的是在传统与现代的转机中,如何把握形式因素与内心表达的对应,个体风格与视觉共性的抉择等等。展览机制的确立,为每一阶段的弄潮儿提供了表现的机遇,参加本次展出的104位作者,无疑是各个阶段的佼佼者。“广西现象”至今还在耳边响起,她的模式及理念绝不是偶遇,至今已扩散到所有的形式化语言之中,从“墨海弄潮”到国展中王铎书风、手札风、“二王”风等,显然是一次次视觉的狂欢。

形制宏大、水墨夸张、点画放逸,一派“怪”、“力”、“乱”、“神”的王铎书法,其魅力与现代展厅所要求的视觉意象及审美诉求相得益彰,一直到今天都是国展中重要的风格化演示。新世纪以来,“二王”风显然是对粗放型书风的反驳,而进入视觉精美化的一种尝试…这同样也是视觉的。今人对视觉的关注并激发创造意识的高涨,是艺术表达的视觉的共识导致的审美价值的认同。显然大家在建立一种书写技术与视觉之间的关系上,在寻找一种自适的平衡。

多年来,对展厅环境的关注与视觉经验的积累,已经不断改变着人们的创作意识。随着学院派书家的成熟,无论是感知还是学习经验,对环境的熟练应用,使得书写与传统的意趣产生了较大差异,对形式化的分歧、评判在不断修正中成为视觉审美的自觉反映。

一代代获奖书家无不是“风”的弄潮者,无论巨制还是尺素,都是从视觉到视觉的关注中,完成对技术的驾驭,这在104位作者的作品中可见一斑。其中大部分还在形式化语言的体验中和探索中,一小部分已经在形式化语言中转向,追求对书写内心的获得感。于是,在保守与激进的对撞中,语言表达与展厅张力形成较大反差。一小部分,技术、形式的固化,重复劳动,与当代审美的视觉要求相比,水平呈下降趋势,甚至业余。另一部分,在追求笔墨形式的获得感中,不断充实自己,形成展厅视觉与自我风格表现的通达趋势,这是书写的进步,尽管还不够成熟,但预示着希望的到来。

由于展厅特殊的赏读方式及形式化展示,作品在固定的展厅中相互感染,很容易导致从笔法到各类形制的模仿。艺术来源于模仿,但不仅仅止于仿作。但书法创作的特殊性是“我们模仿古人时,也称之为创作。也就是说,对古人的模仿、再现,都作为艺术创作的一个内容。这是其他艺术门类中很少见的。”但这不是今人模仿成风的理由。虽然今人对传统的理解已经从浅显的字形模仿转到精神气质的追慕,但仍然徘徊在模仿阶段。今人善于利用形制、场地的不同对古人字形、行气及精神的仿制进行拼贴、转嫁,或重新设计,犹如一盆精美插花。这种构图,貌似合理、美艳,但在匠心独特的装置中存有明显的斧凿之痕。

书法作品中的点画关系或字与字间的势态早已在一种预设之中。更有甚者,完全模仿赵之谦、何绍基、怀素等书家的形体与气质,竟也堂而皇之地获奖,充分表明现代创作还处于模仿的较低阶段,或走在超级模仿秀的“星光大道”上。当然,其中也有反形式的作派,但在形式化的今天,反形式也是形式。传统不仅是旧有的形式、笔墨,范围更为广阔,包括民族文化、艺术思想等。那种只能模仿旧有的形式语言,难能满足人们的审美需求。显然,今人的技术通达文心、文韵的功能在弱化,更强调视觉感观的价值认同。

对展厅空间意识及书写形式的强调,为书写提供了可资发挥的新鲜场所,是创作激情的源泉,可当形式认同成为同质化的视觉追求中,相互模仿更助推了形式化追求朝着由结构艺术和美术造型技法导致的模式化、套路化方向蔓延。这尤其表现在篆隶创作中,如张继式的、毛国典式的等,尽管已有明显的风格样式,但笔墨技巧的装饰成分增加,甚至有美术化趋势。更有一些工力尚浅者,把笔墨形式以简单化、条理化,进行“魔鬼化”训练,速成入国展,这是对展厅生态利用的误导。它巧妙利用视觉形式,模糊了功力的深浅,及物我之间的主次关系。

古代作品是作者气质、思想情感、技巧以及艺术的造诣的高度融合,行文的流畅、文义的流美、书写技能及章局的意境是完美的统一并自然生发。如今,汉字的内容与行文的流畅不一定随着心性的流动而自然变化,而是章法的需要、视觉的需要,无关文义,只求无错,笔墨的表达、章局的设计涵盖了创作的全部。如,某个文字不易于变化或发挥,也会因章法或形式的需要,从视觉出发进行设计,“霸王硬上弓”;或者不作思考,字形的变化在古代已有的一类文字中取舍(如学会王羲之的二十一的“之”,就够用了),并没有在新形式建构中涉情而变,随形而动,因势而发。清刘熙载云:“学书者有二观:曰观物,曰观我。”显然,今人学书只关注了“观物”,忽略了“观我”。

还有,当书写与实用分离,书法的传播空间几乎被局限在展厅,作者的想象空间受到较大限制,因为展厅空间的审美需求带给作者的想象力远不如现实生活中来的那么丰富和宽泛。如传统时期的各种艺术形制与实用紧密相连,什么龟壳、青铜器、摩崖、瓦当、墓碑等等。实际上,当书法的表达与生活环境中的各类因素相脱离的时候,艺术想象力会在技术的引导下,走向形式主义和唯技论的俗套边缘。【未完待续】

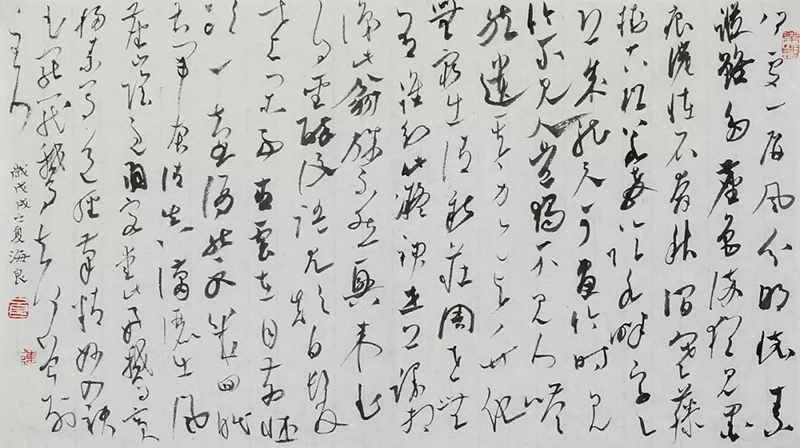

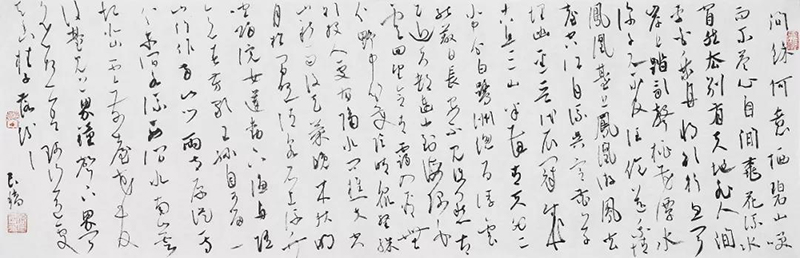

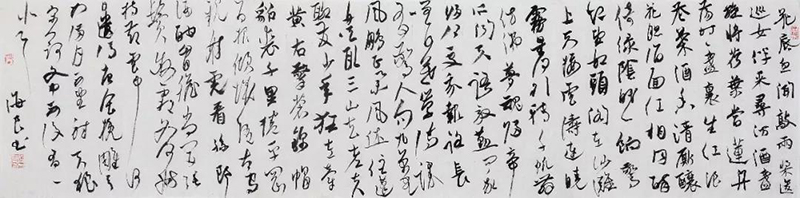

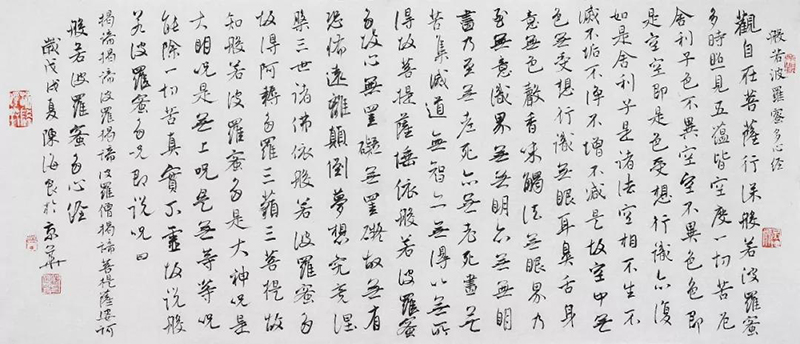

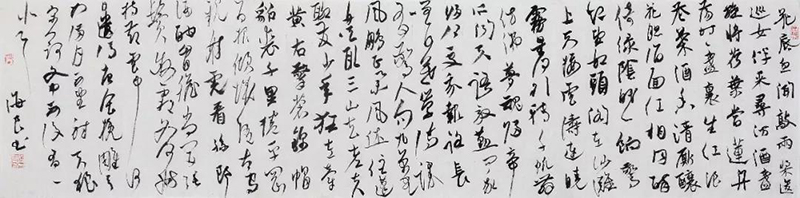

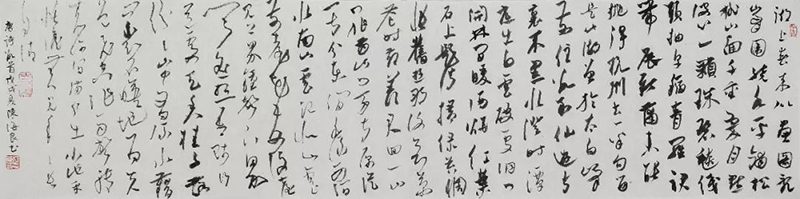

文中书法摘录——《陈海良新品馆》最新精品